[더피알=원충렬] 여느 해와 마찬가지로 여러 매체에서 각 분야의 2015년을 예상하고 있다. 우울한 소식도 있고 희망찬 관측도 있다. 트렌드에 대한 예측 보고서도 봇물을 이룬다. 그런 자료를 보며 때로 이런 생각을 하곤 한다. 사실은 트렌드 리서치가 트렌드를 만드는 것이 아닐까?

어떠한 마케팅 트렌드에 대한 리포트가 나오면, 그것을 참조한 마케터가 해당 트렌드에 근거한 마케팅 플랜을 하고, 그것을 통해 탄생한 프로모션이나 커뮤니케이션을 소비자들이 경험하며 결과적으로 그 트렌드를 보다 강화하고 확대한다는 얘기다. ‘병맛이 트렌드다!’라는 리포트가 나오면 병맛 코드의 프로모션들이 줄줄이 이어지고, ‘감성이 트렌드다!’하면 가슴 먹먹해지는 광고들이 증가하는 이유일 것이다.

그래서 결과적으로 트렌드 조사는 유의미하다. 현상에서 발굴한 트렌드는 그것이 하나의 방향성이자 의사결정의 근거가 돼 마케팅과 브랜딩 담당자를 통해 재확산되고 결국 대세화되기 때문이다.

스톤에서도 2015년의 브랜딩 트렌드를 예측해봤다. 새로운 이야기는 없다. 이미 2014년에도 혹은 그 이전부터 관찰되던 현상들이다. 다만, 그중 더욱 경향이 강해지는 것들, 혹은 더욱 오래 지속될만한 것들을 찾는 것이 이번 브랜딩 트렌드 예측의 핵심이다. (더불어 더욱 그렇게 되기를 바라는 마음이 함께하고 있음을 부정할 수 없다.)

Trend 1 Flexible Flexibility

본질의 테두리 넓히는 유연성

그간 크리에이티브(Creative)란 단어가 가졌던 지분만큼은 아니지만, 수없이 많은 제품 혹은 마케팅 기획서에서 플렉시블(Flexible)이란 단어에 볼드(Bold)가 팍팍 입혀진 지도 제법 시간이 지난 것 같다.

특히 웹이나 BI(Brand Identity)의 디자인에 있어서도 이 키워드는 많은 이들의 주목을 끌어왔다. 이제는 그러한 표현의 영역이 아니라 브랜드의 본질이라는 측면에서도 유연성이란 단어는 많은 부분을 새롭게 시사해주고 있다.

대체로 그간의 브랜드 관리는 깐깐함이 동반되는 작업이었다. 규정된 브랜드의 특성이 왜곡되거나 변질되지 않도록 각 채널과 접점에서 통제를 가하는 것이 중요했다. 적용된 BI 디자인이 규정에 어긋나지 않도록, 혹은 브랜드의 핵심 메시지에서 벗어난 커뮤니케이션을 하지 못하도록 하는 것들 말이다.

실제로 그러한 관리는 맞다. 그 관리조차 제대로 못하는 경우가 많으니까. 하지만 그런 관리를 잘 하고 나면 어느 순간 그 이상의 지점에 닿게 된다. 그래서 누군가는 드디어 ‘왜 꼭 그렇게 빡빡해야 해?’라는 질문을 던지고 이를 행동으로 답하기 시작하는 듯하다.

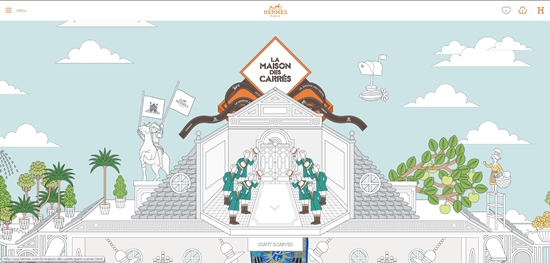

우리가 가진 브랜드 아이덴티티가 이렇기 때문에 우리는 반드시 그렇게 말하고 보여줘야겠다는 고정관념을 덜어내고, 더 핵심적인 본질에 근거해 어떻게 변할 수 있을지를 탐색한다면 반드시 브랜드의 생명력은 풍성해진다. 근래 에르메스와 같은 명품 브랜드들이 보다 젊고 가벼운 톤으로 브랜드의 무게감을 더는 시도를 단순히 마케팅 관점에서 타깃 확장으로만 해석해서는 안 된다.

영화 <인터스텔라>에서 중력이 다른 행성을 여행하는 것처럼, 브랜드의 무게란 환경에 따라 바뀔 수 있다고 생각해야 한다. 그러한 유연한 적응이 오히려 본질의 훼손을 막을 수 있다. 더불어 본질은 반드시 시대와 환경의 변화에 따라 그 외연을 확장할 필요가 있다. 이제는 플렉시블이란 단어조차도 유연하게 해석할 수 있어야 한다.

Trend 2 Expectations in Unexpected ways

기대를 뛰어넘는 의외성

도대체 이 세상의 것들 중 뭐가 더 새로울 수 있을까? 새로운 것은 없다는 단언에도 불구하고 어디선가는 끊임없이 새로움을 추구한다. 마케터도 그렇고 고객도 그렇다.

하지만 새로운 시도가 실제로 새로움의 체감으로 연결되기는 쉽지 않다. 고객 니즈(Needs·기능적 필요)와 원츠(Wants·심리적 욕망)에서 찾은 답으로는 부족하다. 1에 1을 더하는 것이 아니라 1과 △를 더해보려는 전혀 엉뚱한 시도가 필요하다.

지난해 브랜드 탄생 160년을 맞이한 루이비통이 스타일리스트 6인과 협업한 모노그램 가방 콜라보레이션은 세간의 주목을 끌만 했다. 그 6인 중 1명이 루이비통의 절대적 라이벌 브랜드인 샤넬의 수석 디자이너 ‘칼 라거펠트’라는 패션계 거장이었기 때문이다. 누구도 쉽게 예상하지 못한 시도였고, 심지어 샤넬이 이를 허용했다는 것도 놀라운 일이다.

새로움을 주고 싶다면, 이렇듯 진짜 새로워야 한다. 이 명제에 도달하기 위해 당연시되는 상식이나 접근하지 말아야 할 터부는 방해가 될 뿐이다.

세상의 모두가 우리는 새롭다고 말하는 세상이기 때문에, 진정 고객이 우리의 브랜드에 대해 새로움을 느끼길 바란다면 ‘기대 이상’에 포커스를 맞추는 것이 아니라 반드시 ‘기대하지 못한’ 것을 찾아서 보여줘야 한다.

Trend 3 Act actually

실제로 기능하는 진정성

라면상무에서 땅콩리턴까지. 그 사이 고객들은 브랜드의 진정성을 믿어야 할 근거를 잃었다.

자본주의의 꽃향기가 강해지면 강해질수록 고객의 역치 값은 반드시 높아져서, 마침내 날 것의 모습을 확인하고 싶어 한다. 마케터나 카피라이터가 쓴 달달한 브랜드 스토리가 아니라, 기자의 시각으로 팩트에 근거해 브랜드를 알리고 이해하게 하는 브랜드 저널리즘의 확산에서도 이러한 경향을 읽을 수 있다.

브랜드의 사회공헌 캠페인이나 CSR도 제대로 진심을 담으려면 그 브랜드가 어떤 브랜드인지에 대한 근본적인 질문이 선행돼야 할 것이다. 단순한 시혜적 접근은 심지어 졸부의 인상만을 줄 수 있다.

시간도 중요한 요소이다. 아니 진정성은 시간을 통해 확인된다고도 볼 수 있다. 어떠한 활동이 시간을 쌓아 가면, 그 진정성은 반드시 또렷해진다.

유한킴벌리의 장수 캠페인 ‘우리 강산 푸르게 푸르게’의 스핀오프(spin off·기존 작품의 파생작) 격인 ‘우푸푸(우리 청춘 푸르게 푸르게) 캠페인’에서는 이러한 진심을 읽을 수 있다.

나무를 베어 비즈니스를 하는 기업이 숲 가꾸기를 통해 되갚아 온 30년의 노력은, 더 이상 식목일이 큰 의미를 가지지 못하고 ‘메아리가 살게 시리 나무를 심자’는 노래를 더 이상 초등학교에서 배우지 않는 세대를 맞아 ‘숲과 인간의 공존을 통한 더 나은 생활 구현’으로 비전을 시대 보정했다.

젊은 타깃에게 나무를 심는 것이 아니라 숲을 즐기라는 이야기로 전환한 시도는 오히려 현실에 입각한 치열한 고민에서 그들이 추구했던 가치를 놓치지 않고 세상에 그 가치를 제대로 전파하는 접근이라고 볼 수 있다. 이런 것이 브랜드가 보여줄 수 있는 진정성이 아닐까?

진정성이란 실제로 기능할 수 있어야 와 닿는다. 뻔한 생색내기에 더 이상 박수는 기대하지 말자. 브랜드를 보고 다시 또 보고, 세상을 보고 다시 또 봐야 할 것이다. 그 교집합에서 발견된 것이어야 진짜배기다.