[더피알=신인섭] ‘ASIA 2016 CAMPAIGN BRIEF CREATIVE RANKINGS’.

꽤 긴 헤드라인이다. 2년마다 발표되는 아시아 지역 광고상 수상 현황이다. 얼마 전 글로벌 광고 전문매체 <캠페인 브리프 아시아(Campaign Brief Asia)>가 이 내용을 소개했는데, 아시아 15개 나라 광고 크리에이티브 성적이라 할 수 있다. 아마도 아시아 어느 구석 몇몇 맥줏집에서는 소동이 벌어졌을 것이다.

1등은 일본, 2등은 싱가포르이고 인도, 태국, 중국, 말레이시아가 3~6위를 차지했다. 그 다음 7등이 한국이다.

미디어 전문 대행사인 제니스옵티미디어(ZenithOptimedia)가 지난 3월에 발표한 광고비를 보면 한국은 중국(803억달러)과 일본 (424억달러)에 이어 아시아 3위(124억달러) 시장인데, 크리에이티브 순위는 그보다 4계단 낮은 7위인 것이다. 참고로 중국은 광고비 규모에서 지난 2010년 일본을 앞질러 현재는 미국에 이은 세계 2위다.

광고비 아시아 3위, 크리에이티브는 7위?

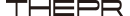

수상 성적을 도대체 어떻게 매기느냐를 보자. 우선 수상작 점수를 계산하는 광고상이 10가지 있다. 이 가운데 4개는 아시아지역 광고상이고, 나머지 6개가 국제 광고상이다.

지역 광고상은 태국에서 주최하는 애드페스트(AdFest), 싱가포르의 스파익스(Spikes), 오스트레일리아의 어워드(AWARD) 그리고 내년이면 10주년을 맞는 부산국제광고제(AdStars)다. 국제광고제는 시작을 따지자면 미국이 4, 영국 2이다.

그런데 이중 LIA(London International Awards)는 지금 주최지가 사실상 미국이니 영국의 광고제는 디앤애드(D&AD)뿐이라 할 수 있다. 다른 어워즈가 돈 버는 것이 목적인 데 비해 디앤애드는 미래의 크리에이터를 육성하는 것이 목적이다.

그래서인지 상 받기가 힘들어 수상 성적을 매길 때 반영 점수가 가장 높다. 수년 전 일본 최대의 광고회사 덴츠의 크리에이티브 책임자(Executive Creative Director)인 카 가미(鏡) 씨를 만났을 때 그의 소망이 디애드에서 블랙 펜슬 (Black Pencil)상을 받는 것이라 했던 기억이 난다.

이와 관련 <표1>을 보면 광고제에 따라 점수 비중의 차이가 있고, 각 상의 이름도 다르다는 점을 알 수 있다. 예컨대 아시아 광고제인 애드페스트와 스파익스의 그랑프리는 각각 40점인데, 부산국제광고제는 35점이다. 6개의 국제광고상도 점수가 차이난다.

앞서 언급했듯 디앤애드는 상의 이름이 특이할 뿐 아니라 점수가 가장 높다. 같은 국제광고상인 클리오 (CLIO)와 뉴욕페스티벌(New York Festivals) 역시 등급별로 점수가 다르다. <캠페인 브리프 아시아>의 발표는 이들 상의 등급별 점수를 집계한 결과이다. 무슨 잣대로 광고제에 따라 점수 차이가 있느냐 물으면 딱 꼬집어 말할 답은 없다. 척도가 길이도 무게도 아니며 자나 저울이 있는 것도 아니기 때문이다. 굳이 말하자면 수상의 난이도에 있다고 한다.

아시아의 광고상 그리고 세계적으로 알려진 국제광고상 모두 두 가지 공통점이 있다. 하나는 점수는 결국 사람이 매긴다는 것이다. 칸라이언즈(Cannes Lions) 그랑프리 수상작이 다른 상에서도 그랑프리를 받을 가능성은 높으나 반드시 수 상한다는 보장은 없다. 심사위원이 다르기 때문이다.

두 번째 공통점은 일단 수상 성적이 발표되고 나면 대개 따져 보지 않고 그 결과를 신뢰한다는 것이다. 이른바 PR효과라고나 할까. 한국의 경우를 좀 더 살펴보면, 출품한 회사의 수는 8개사인데 제일기획과 이노션만이 점수가 100단위이고 나머지는 모두 10단위다. <표2> 우리나라 광고비(124억달러)의 5분의 1밖 에 되지 않는 싱가포르가 2위라는 점을 고려하면, 출품 회사수도 그러려니와 점수도 너무 적다.

한국광고총연합회가 발행한 <광고계동향> 3·4월호에는 50여개의 광고회사 영업자료가 나와 있다. 이 가운데 3개사는 취급액이 1조원을 넘고 8개사는 1000억원을 넘는다. 달러로 계산하면 1억달러 이상의 취급액을 가진 회사가 11개나 되는 데도 아시아 광고회사 수상작 순위 자료에는 출품한 회사가 겨우 8개사뿐이다. 물론 숫자가 모든 상황을 대변하진 않지만, 한국의 특수한 광고산업 구조를 모르는 다른 나라 사람들의 눈에는 한국 광고시장은 덩치만 컸지 크리에이티브 측면에선 형편없이 뒤졌다는 결론이 나올 수밖에 없다.

과거부터 흔히 듣는 말로 한국은 대기업 계열(인하우스) 광고 회사가 많아서 광고주가 떨어져 나갈 염려가 없기에 크리에이티브에 그리 신경 쓰지 않는다고 한다. 하지만 일본의 광고산업 구조를 면밀히 따지면 이런 말은 부질없는 변명 밖에 되지 않음을 알 수 있다.

아시아에서 가장 많은 상을 받은 크리에이티브 디렉터 20인 가운데는 제일기획의 웨인 초이(Wain Choi)와 이노션의 김정아의 사진과 이름이 있다. 겨우 두 사람이다.

안하는 건가 못하는 건가

그러면 어쩌자는 것이냐? 우선 돈을 내는 광고주, 그 돈으로 광고를 만드는 광고회사, 그리고 학계를 포함한 관련 업계가 밤을 새며 술을 마시든가 금식기도를 하면서라도 아시아 광고 크리에이티브에서 한국 광고산업이 받는 이 ‘수치’를 벗어야 할 때가 왔다.

42년 전 필자가 호남정유(현 GS칼텍스)에 있을 때의 일이다. 럭키그룹(현 LG그룹) 인하우스 에이전시인 금성사 선전사업 부의 고(故) 김문웅 본부장과 한일기획 추남 감독이 함께 입씨름을 해가며 만든 호남정유 백등유 흑백 TV광고가 클리오에서 특별 공로상(Special Citation)을 처음 받았다. 당시 어느 스포츠지가 반 페이지 기사를 써서 국내 광고계가 웅성거린 기억이 난다. 그 상은 말하자면 ‘장려상’인 셈이었다.

광고는 아니나 10여년 전 한일월드컵에서 붉은 악마들이 ‘대 ~한민국’을 외치며 이탈리아를 꺾던 일, 그리고 수년전 미국 버락 오바마 대통령을 말춤 추게 했던 강남스타일의 싸이가 있었다. 질문이 생긴다. 쿠오바디스(Quo Vadis, 어디로 가나) 한국 광고? ‘캔두스피릿(Can Do Spirit, 하면 된다 정신)’은 사라졌나?