더피알=박주범 기자 | 수년간 계속해서 “물건을 사라”는 말만 들어왔던 틱톡 유저들이 “꼭 필요한 것만 사라”는 말에 환호하고 있다. 몇 년 전 한국 SNS를 강타했던 ‘뒷광고’ 추적·응징과 비슷한 유행이 글로벌 소셜미디어에서 진행중이어서다.

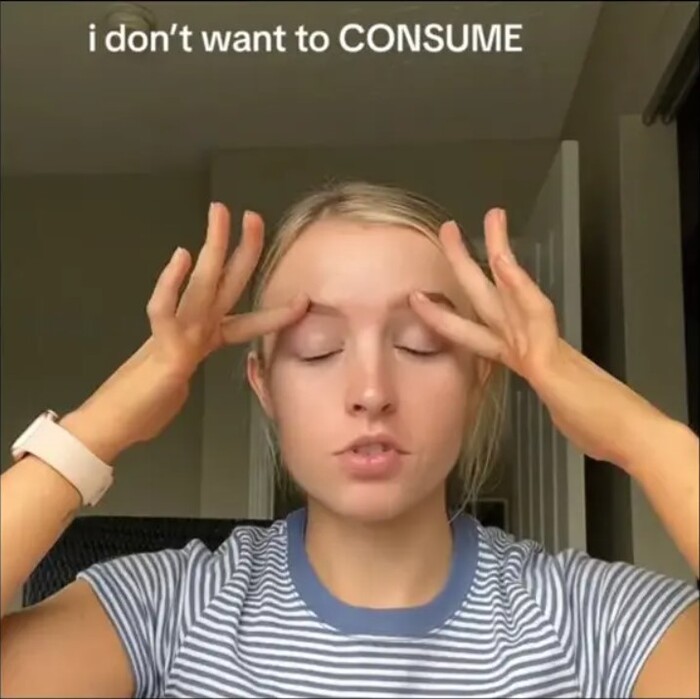

인플루언서들이 주도하는 노골적 소비주의를 거부하는 디인플루언싱(de-influencing) 트렌드가 퍼지기 시작하면서 인플루언서 문화에서 벗어나려는 새로운 움직임인 ‘저소비 신조(Underconsumption Core)’가 각광받는 것이다.

하버드비즈니스리뷰 편집장 출신인 앨런 웨버(Alan Webber)와 빌 테일러(Bill Taylor)가 창간한 경제전문지 패스트컴퍼니(Fast Company)는 인플루언서 마케팅에 반발해 제품에 대한 부정적인 경험을 공유하면서 ‘사지 말라’고 충고하는 디인플루언싱 트렌드가 실제로 소비자 구매 습관에 영향을 미치고 있다고 7월 25일 보도했다.

신용평가 금융플랫폼 인튜잇 크레딧 카르마(Intuit Credit Karma)의 의뢰로 해리스 여론조사(Harris Poll)가 실시한 온라인 연구에 따르면, 미국 소셜미디어 사용자의 69%는 틱톡, 인스타그램 등에서 상품을 구매하지 않을 것이라고 답했다. 성장가도를 달리던 소셜미디어를 통한 쇼핑 욕구가 줄어들 것으로 전망됐다.

이 트렌드는 지난해 논란이 됐던 틱톡커 미카일라 노게이라(Mikayla Nogueira)의 영상에서 우연히 촉발되었다. 그녀는 로레알의 마스카라를 홍보하는 유료 파트너십 영상에서 가짜 속눈썹을 사용해 호된 역풍을 맞았다.

그전 수개월 동안 미쉘 스키델스키(Michelle Skidelsky) 같은 크리에이터들이 이미 인플루언서의 과장 광고 제품을 사지 말라는 영상을 올리고 있던 상황에서 마스카라 사건 직후 디인플루언싱 트렌드가 폭발적으로 확산되었다.

물론 ‘소셜미디어 쇼핑’은 작년에도 여전히 인기였으며, 미국인의 38%가 해당 기간에 소셜미디어를 통해 제품을 구매했다. 그러나 2042명의 성인을 대상으로 한 이번 조사에서 향후 1년 간 소셜미디어 쇼핑을 하겠다는 사람은 줄어들었다.

연구는 디인플루언싱 트렌드를 설명하는 세 가지 이유를 제시한다. 응답자의 32%는 제품을 홍보하는 인플루언서를 신뢰하지 않는다고 답했고, 28%는 제품 자체의 품질을 믿지 않았으며, 26%는 소셜미디어의 끊임없는 광고가 비정상적인 과소비 분위기를 조성하고 있다고 느꼈다.

‘과소비 극복하기(Overcoming Overspending)’라는 아이디를 사용하는 한 틱톡커는 910만 조회수를 기록한 영상에서 인플루언서 문화의 생리를 설명한다.

제품을 구매하고 사용하는 모습을 게시해 조회수로 광고 수익을 올리고, 다시 그 돈으로 제품을 산다는 것이다.

결국 ‘돈 받고 하는 쇼핑’이라는 사실은 카메라 앞 리액션에 영향을 미칠 수 있다.

많은 시청자들이 속임수가 섞여 있다는 점을 어느 정도는 짐작하고 있긴 하지만, 해당 영상은 이를 일일이 지적함으로써 과소비의 악순환을 끊지 못하는 소비자가 스스로 돌아보도록 할 수 있다.

더 쓰라는 인플루언서 이젠 지친다…

적절한 소비로 현생 살자는 영상 공감

소비자를 긴축으로 이끄는 디인플루언싱 트렌드는 Z세대와 가장 밀접하게 연결되어 있다. 연구에 따르면 Z세대 사용자의 88%가 디인플루언싱에 영향을 받았다.

응답자들이 꼽은 가장 큰 이유는 소셜미디어 사기꾼들에 대한 신뢰 문제였지만 ‘과소비’를 주요 동기로 꼽은 사람도 38%나 있었다. 많은 Z세대가 디인플루언싱에서 비롯된 저소비 신조 트렌드 영상을 만드는 이유일 것이다.

뉴욕타임스(NYT)도 7월 25일 보도를 통해 필요한 것만 구매해서 쓰는 것을 근사하게 보여주는 저소비 신조 트렌드를 소개했다.

틱톡커들이 최신 제품과 유행하는 패션이 담긴 화장품 가방 대신 소박한 옷장, 수년 동안 입은 중고 헌 옷, 최소한의 화장품 등을 보여주는 영상을 만들고 있다고 NYT는 보도했다.

이러한 영상의 대부분은 노라 존스의 노래 ‘Don’t Know Why’를 배경으로 자신이 가진 것을 사용하고, 재활용하고, 한 제품 사용을 마무리한 후 다음 제품으로 넘어가는 것을 낭만적으로 묘사한다.

인플루언서에 지쳤다는 틱톡 사용자 프리랜서 그래픽 디자이너 메간 펙스턴(Meghan Pexton)은 “팔로우하는 사람을 바꿔 알고리즘을 통제할 수 있다”고 말했다.

그녀는 인플루언서 추천에 사람들이 등을 돌린 데에는 여러 가지 이유가 있지만 인플루언서처럼 사는 것이 공감할 만하거나 현실적이지 않다는 것을 많은 사람이 깨달았고, 대부분은 더 지속가능한 삶을 살길 원한다고 지적했다.

전문가들은 이런 유행이 경제적 어려움의 시기에 대응하는 한 방법이라고 말한다.

컬럼비아 대학교 경영대학원의 브렛 하우스(Brett House) 경제학 교수는 최근의 움직임에 대해 광범위한 소비 지출 패턴의 일부로, 10년 정도마다 큰 경기 침체가 오면 기본으로 돌아가는 비슷한 트렌드가 뒤따른다고 설명한다.

이번 주기는 쇼핑객들이 코로나19 팬데믹으로 잃은 시간을 메우기 위해 대량의 상품을 구매한 ‘보복 소비’의 여파로 시작되었고, 이후 대량 해고 등으로 경제에 대한 불안감이 높아져 많은 사람들이 예산을 줄이는 ‘저소비 신조’ 시대가 도래했다는 것이다.

하우스 교수는 “사람들의 하향 이동을 저소비라기보다는 적절한 소비로 생각해야 한다”고 강조했다.

오하이오주에 있는 비영리 법률 기관의 커뮤니케이션 관리자인 위브는 작년 말 자신의 지출 습관에 문제가 있다는 점을 깨닫고 ‘디인플루언서’가 되어 불필요하고 낭비적인 제품을 지적하는 영상을 만들고 있다.

위브는 “이런 트렌드는 과소비가 대부분 사람에게 일반적인 일이 아니라는 것을 보여주는 좋은 접근 방식”이라고 설명했다. 그녀는 “항상 더 많이 소비하도록 유도하는 인플루언서 문화와 그것을 활용하는 기업들을 거부해 사람들을 최면에서 벗어나게 하는 것”이 ‘저소비’라고 덧붙였다.

지속가능한 패션에 대해 다루는 틱톡 크리에이터 제이드 테일러는 기후 변화와 생활비에 대한 불안이 증가하면서 “한때 부러움의 대상이었던 플렉스는 이제 몰상식하고 배려 없는 것이 되었다”고 밝혔다.

그는 “지속가능성과 저소비 같은 것은 낭만적으로 묘사되지 않으면 거의 관여할 가치가 없기 때문에 이번 저소비 트렌드가 더 많은 사람들이 지속가능한 삶을 살도록 격려할 수 있기를 바란다”고 말했다.

테일러는 “저소비가 강조하는 것은, 구매가 아니라 실천이 있어야 지속가능성을 확보할 수 있다는 사실”이라고 덧붙였다.