더피알=김경탁 기자 | 한국PR협회의 의뢰로 ‘국가산업통계 분류에서 PR산업의 범주 신설을 위한 연구’를 진행한 김병희·김현정 연구팀(서원대학교 광고홍보학과 교수)이 10월 24일 열린 창립 35주년 기념포럼에서 ‘PR산업 통계조사 기준(안)’을 제시했고 뜨거운 토론이 이어졌다.

함께 읽으면 좋은 기사 : PR협회, 독립적 산업 성장 위한 데이터·기준 정립 첫 제안

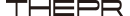

제시된 기준(안)은 문체부의 광고산업 통계조사 기준에 준해 △언론PR대행업 △온라인PR대행업 △PR제작업 △PR전문서비스업1(공공PR서비스) △PR전문서비스업2 (기업 PR 서비스) △PR전문서비스업3(가치제고서비스) △브랜드PR업 등 7개 영역으로 대분류하고 각 영역별로 총 39개 세분류 항목을 배치했다.

(1)언론PR대행업

①언론관계 ②미디어 교육 PR 대행업 ③ATL(TV, 라디오, 신문, 잡지) PR 대행업 ④미디어 트레이닝 ⑤미디어 아젠다 및 메시지 개발

(2)온라인PR대행업

①소셜미디어PR 대행(블로그, 인스타그랭 페이스북 동 SNS 활용 커뮤니케이션) ②온라인PR 대행(뉴스름, 홈페이지, 댓글응대) ③인플루언서 커뮤니케이션

(3)PR제작업

①인쇄물 제작업(사내외 보 제작발간, 뉴스레터 제작발간, 애뉴얼리포트 제작발간 등) ②홍보물품제작업 ③홍보 영상물 제작업

(4)PR전문서비스업1 (공공PR서비스)

①정부관계 ②공공·외교PR 대행 및 컨설팅 ③정치PR(정당 의정 활동) ④헬스(보건) 커뮤니케이션 ⑤지역사회관계 ⑥비영리단체(NGO) 관계 ⑦문화예술 PR ⑧스포츠 PR

(5)PR전문서비스업2 (기업 PR 서비스)

①PR기획 잊 관리 ②위기관리 ③쟁점관리 ④PR 컨설팅 ⑤투자자 관계(IR) ⑥종업원관계(사내 커뮤니케이션) ⑦스피치 커뮤니케이션 ⑧글로벌PR(국제관계)

(6)PR전문서비스업3(가치제고서비스)

①CPR(기업의 비전, 기업 이념 설정 등) ②CSV(CSR) ③CI(기업 아이덴티티 맞 기업 이미지 설정) ④ESG ⑤평판관리 ⑥PI

(7)브랜드PR업

①마케팅PR ②Bl ③브랜드 저널리즘 ④소비자관계 ⑤이벤트 PR(전시, 컨벤션, BTL) ⑥기업홍보관/기업역사박물관/상품전시관 구축 및 관리업

연구 배경

국가 산업 통계 분류에서 PR산업의 범주 신설과 별도 집계를 위한 동 연구가 시작된 배경에는 디지털 미디어 시대 PR산업의 급성장에도 불구하고, PR 산업이 총 광고비에 포함되어 집계되고 있거나 아예 반영에서 제외되는 경우도 빈번한 상황이라는 문제의식이 있다.

연구팀은 “PR산업의 총 규모 추정과 함께 PR 산업의 범위, 통계 조사 방법, 인접 산업 분야 개념 정립 등에 대한 논의를 본격화하고 PR과 광고 전문가들이 보편적으로 인정할만한 PR 산업범위 검토를 통해 PR 산업 통계 반영이 필요하다”고 지적했다.

선행연구가 전혀 없는 상황에서 연구팀은 국내 총광고비 집계방법과 사례 검토, PR 산업 통계 정립 방안 모색을 통해 PR 산업이 국가 산업 통계 집계에서 독립 산업군으로 집계되어야 할 논리와 근거를 제시하기 위해 고군분투했다.

연구는 두 단계의 문헌조사와 두 차례의 심층면접, 설문조사 등 다섯 단계로 진행됐다.

1단계 문헌조사는 PR의 역사와 디지털 환경에서의 기능변화에 대해, 2단계 문헌조사는 기존 PR산업 규모 및 통계조사 관련 국내외 문헌 분석이 이뤄졌으며, 동시에 1·2차에 걸친 전문가 심층면접과 국내 실무자 대상 설문조사를 통해 PR산업 통계 분리의 안을 도출했다.

2단계 문헌연구는 문체부 광고산업조사, KOBACO 방송통신광고비조사, 과기정통부와 방송통신위원회의 방송산업실태조사, 행정안전부 옥외광고통계 등 기존 국내 광고 관련 통계 자료 분석을 토대로 진행됐다.

또한 국내외 산업 통계와 문헌조사, 전문가 인터뷰를 통한 PR 산업 통계의 별도 집계 가지를 도출함으로써 제도와 산업 통계에서의 광고 범위를 분석한 결과에 근거해 PR 산업 규모의 추정과 산업 통계 집계 방법을 제시하고자 했다고 연구팀은 밝혔다.

어디까지가 PR인가

연구에서 가장 어려웠던 문제는 PR산업을 어떻게 정의하고 어디서부터 어디까지를 PR산업으로 볼 것인가 하는 점.

PRSA(미국PR협회)와 한국PR협회가 각각 정립한 ‘조직과 공중 사이의 상호호혜적 관계를 구축하는 전략적 커뮤니케이션 과정’과 ‘조직과 공중이 쌍방향 소통으로 상호 호혜적인 관계를 형성하고 유지하며, 지속가능한 발전을 추구하는 전략적 관리과정’이라는 정의는 나름의 의미를 인정받고 있다.

하지만 ‘관계성’을 관리하는 업의 특성 때문에 PR활동의 결과를 비용으로 정확히 추정하기는 어렵고, 너무 넓은 개념으로 오히려 마케팅이나 경영기획 또는 인사를 ‘돕는 역할’로 축소 인식되는 경향을 보이기도 했다.

심층면접과 설문조사에서는 기준과 범위, 방법론 등 거의 모든 영역에서 다양한 스펙트럼의 의견이 도출됐다. PR이 광고를 포괄하는 개념이라는 이상론부터 굳이 통계를 분리해야하냐는 회의론까지 의견이 분분했고, 이런 경향은 발표 현장 질의응답에서도 일부 나타났다.

연구팀은 이번 연구발표에 따라 향후 PR 산업 통계 집계의 중요성과 연구 결과를 PR 전문가 집단에 공유하고 환기시킴으로써, 이 주제에 대한 공론화 및 산업 진홍 제도화 기초자료 마련한다는 데 의의를 두겠다고 밝혔다.

김장열 “한국PR산업, 미국에 비해 규모 크다는 인상”

미국에서 줌 영상으로 토론에 참여한 김장열 콜로라도주립대 교수는 미국의 산업분류체계와 PR산업에 대한 분석을 바탕으로 PR업계 현황을 설명하며, PR산업이 광고산업과 독립적으로 자리 잡고 있는 점을 강조했다.

국내 PR산업의 성장과 독립성 확보의 중요성을 강조한 김 교수는 “저도 한국에서 PR업에 17년 정도 종사해왔기 때문에 감회가 새롭다”고 이날 발제된 산업통계 분리안에 대한 감상을 전했다.

김 교수는 PR과 광고 산업의 차별성을 강조하며, “PR은 광고와 달리 커미션이 아닌 피(FEE) 기반의 사업 모델을 유지하고 있다”며, 광고 대행사와 PR회사는 실적 평가 기준이 다르다는 점을 명확히 했다.

김 교수에 따르면 미국 센서스국에는 NAICS이라는 산업 분류 체계가 있는데, PR산업은 54번 지식산업(Professional, Scientific, and Technical Services)에 속하며, 이 안에서 PR과 광고산업이 각각 독립된 산업군으로 분류되어 있다.

“PR산업이 미국에서는 1903년부터 시작되었고, 우리나라는 1988년 서울 올림픽을 계기로 발전해왔지만 약 85년의 차이가 있다”고 언급한 김 교수는 한국 PR산업이 광고산업에서 독립된 별도의 산업으로서 확고히 자리 잡을 필요가 있다고 강조했다.

다만 “디자인이나 마케팅 등 다른 분야를 포괄하려는 시도는 신중하게 접근해야 한다”는 의견을 덧붙인 김 교수는 한국 PR산업의 규모와 국제 기준에 대한 의견을 제시했다.

“한국 PR산업은 미국 대비 그 규모가 크다는 인상을 받았다”고 말한 김 교수는 “이는 국제 기준에서 PR산업의 분류가 중복되거나 혼합되어 나타난 결과일 수 있다”고 분석하면서 한국 PR산업이 더욱 명확한 기준을 마련하고 독립성을 강화해야 한다고 강조했다.

발제자인 김병희 교수는 미국 산업 통계 분류에 대한 김장열 교수 언급 내용을 수용하며, “PR이 미국에서도 광고와 함께 묶여 있지만, 세부적으로는 PR이 독립적으로 명시된 점에서 우리나라 통계 분류보다 더 구체적”이라 설명하고는 PR산업의 별도 집계와 총 PR비용 산정의 필요성을 재차 강조했다.

11월 11일 PR협회 35주년 기념 포럼 라운드 테이블(2)에서 계속