더피알= 박주범 기자|사소한 디테일은 종종 문화적 상징을 좌우한다. 식품 브랜드들은 그 틈을 활용해 문화와 소비자 사이의 새로운 접점을 만든다.

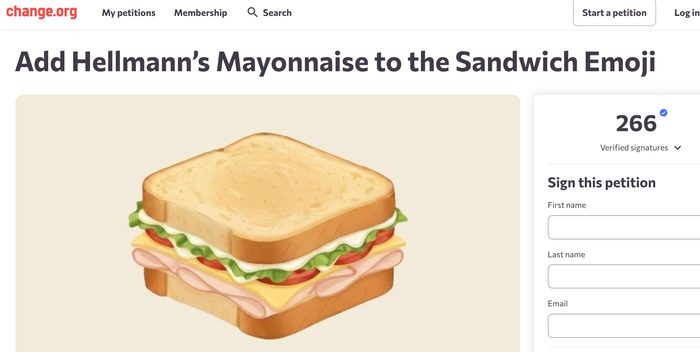

글로벌 마요네즈 브랜드 헬만스(Hellmann’s)는 지난 3일 '세계 샌드위치의 날'을 맞아 샌드위치 이모지에 마요네즈 레이어를 추가해 달라는 온라인 청원을 시작했다. 100년 넘게 ‘완벽한 샌드위치’의 핵심 요소로 여겨져 온 마요네즈가 디지털 문화의 대표 상징에 빠져 있다는 점을 문제로 정의한 것이다.

유니레버 조미료 부문 수석 부사장 제시카 그리고리우(Jessica Grigoriou)는 글로벌 광고·마케팅 전문 플랫폼 LBB와의 인터뷰에서 “샌드위치 이모지는 하루 수백만 번 사용되는 표현 방식인데, 핵심 요소가 빠져 있다는 건 분명한 결손처럼 보였다”고 말했다.

청원 참여 숫자를 핵심 지표로 설정했지만, 실제 목표는 온라인 대화에서 마요네즈를 지속적으로 언급하게 만드는 것이다. 사람들이 농담처럼 청원을 공유하고, 소셜 미디어에서 “샌드위치 이모지에 마요가 왜 없지?”라는 대화를 나누는 순간 브랜드의 목적은 달성된다. 마요네즈를 키보드 위 문화 코드로 끌어올리는 것, 이것이 헬만스가 노리는 지점이다.

헬만스는 오프라인에서도 같은 맥락의 개입을 이어가고 있다. 지난해 여름 뉴욕 소호에서 하루 동안 프랑스풍 팝업 ‘르 카페 헬만스(Le Café Hellmann's)’를 운영해 감자튀김과 마요네즈의 조합을 고급 경험으로 재해석하는 실험을 했다.

약 2,000명의 미국인을 대상으로 한 설문조사에서 3명 중 1명이 프라이를 마요네즈에 찍어 먹지만 ‘남들 앞에서는 부끄럽다’고 답했다는 사실에서 출발했다. 유럽에서는 흔한 조합이지만 미국에서는 약간의 편견이 존재하는 지점을 공략한 것이다. 헬만스 북미 마케팅 책임자 크리스 심스(Chris Symmes)는 “파리풍 경험을 뉴욕에서 재현한 것 자체가 브랜드가 추구하는 맛의 세계관을 보여주는 방식”이라고 설명했다.

두 캠페인에서 헬만스의 전략은 마요네즈를 단순 식재료가 아니라, 일상 대화·이모티콘·외식 경험 등 다양한 문화적 접점 속에 놓아두는 것이다. 브랜드는 이를 통해 소비자가 헬만스 마요네즈를 냉장고 속 아이템이 아니라 일상의 상징적 존재로 인식하도록 유도한다.

150년 된 브랜드 하인즈(Heinz)도 비슷한 방식으로 사소함을 전략으로 활용한다. 주로 점심·저녁에 사용된다고 여겨지는 케첩이 사실은 ‘아침 식탁에서도 널리 사용된다’는 소비자 데이터를 발견한 하인즈는 이를 새로운 기회로 전환했다.

4명 중 1명이 이미 아침 식사에 케첩을 사용하고 있었지만, 이 취향은 온라인에서 늘 논쟁거리였다. 일부는 “왜 아침에 케첩을 뿌리냐”고 묻고, 누군가는 “아침 해시브라운에는 케첩이 필수”라고 주장했다.

하인즈는 이 논쟁을 적극적으로 활용하기 위해 한정판 ‘아침 케첩’ 라벨을 붙인 병을 전국 유명 식당 테이블에 배치하고, 출근길 뉴욕 지하철역에 클래식한 케첩 병을 강조하는 디지털 옥외 광고를 설치해 시선을 끌었다. 최고의 아침 루틴인 뉴욕타임스와의 파트너십, 아침 케첩 논쟁이 활발한 레딧 커뮤니티 참여, 코미디언 길 오제리(Gil Ozeri)가 출연한 소셜 콘텐츠 시리즈까지, 360도 캠페인으로 아침 식사에서 케첩이 어떤 음식과도 어울릴 수 있다는 점을 강조했다.

하인즈 미국 브랜드 커뮤니케이션 부책임자 제이미 맥(Jamie Mack)은 “아침 식사에서 케첩을 즐기는 사람들을 기념하고, 하인즈를 싫어하는 사람들에게는 풍부하고 독특한 맛이 어떤 아침 식사에도 완벽한 이유를 알리고, 그 조합을 생각해보지 않은 사람들의 호기심까지 끌어올리는 캠페인”이라고 말했다. 수석 브랜드 전략가 조 배(Joe Bae)는 “광범위한 소셜 리스닝으로 발견한 논쟁을 활용해 굳어진 섭취 습관을 재정의하는 데 초점을 맞췄다”고 덧붙였다.

헬만스와 하인즈는 일상 속 아주 작은 틈을 발견하고, 이를 문화적 순간으로 키워낸다. 마요네즈 레이어가 빠진 샌드위치 이모지, 뉴욕 한복판의 파리풍 감튀 카페, 아침 식탁에서 외면받던 케첩 등 이 모든 디테일은 원래 아무 문제도 아니었다. 그러나 브랜드가 문제를 정의하고, 유머를 더해 공론화하는 순간 일상의 고정된 감각이 흔들린다.

"인식은 호기심을 불러일으키고, 호기심은 시도를 유도한다"

문화적 연관성을 만들고, 관심을 불러일으키고, 실제 행동으로 이어지게 하는 흐름은 유사하다. 헬만스의 그리고리우 부사장은 “일상 속에 참여해 호기심을 불러일으킨 뒤, 레시피 제공이나 크리에이터 협업 등을 통해 문화적 순간과 행동 사이 연결 고리를 만들어간다”고 설명한다.

전략의 핵심은 행동주의의 형식을 장난스럽게 차용하는 데 있다. 청원, 팝업 스토어, 카테고리 확장 선언 같은 액티비즘 포맷을 사용하지만, 내용은 가볍고 유머러스하다. 이 비대칭성이 브랜드 캐릭터를 선명하게 만든다.

이러한 캠페인은 판매 증대 이상의 목적을 갖는다. 소비자의 식사 리듬과 디지털 언어, 취향의 경계를 다시 짚어보게 하며 브랜드를 문화적 내부로 끌어오는 개입이다. 검색창에 ‘프라이와 마요네즈’, ‘아침 케첩’, ‘샌드위치 이모지’를 치게 만드는 사소한 개입들이 모여 일상과 문화의 틈을 재구성한다.

헬만스와 하인즈는 사소해 보이는 일상의 순간에도 브랜드가 개입할 여지가 있음을 보여준다. 이러한 작은 개입들이 브랜드를 문화의 변두리에서 중심으로 이동시키는 힘이 된다.