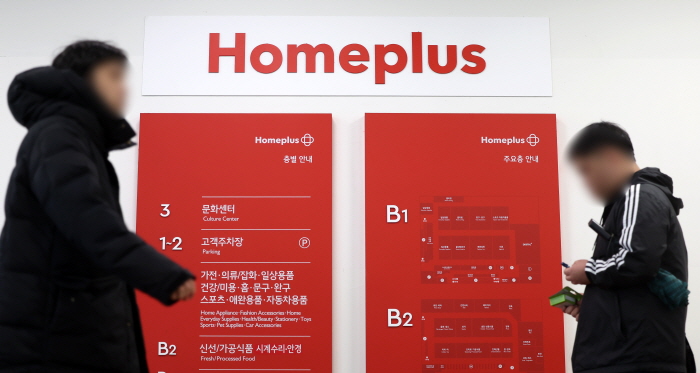

더피알=김경탁 기자 | 홈플러스가 회생절차에 돌입한 가운데, 시장에서는 MBK파트너스의 투자와 관련된 다양한 의혹이 제기되고 있다. 이에 홈플러스 측은 정확하지 않은 정보가 무분별하게 확산되는 것을 방지하기 위해 팩트체크 자료를 5일 공개했다.

업계 일각에서는 MBK파트너스가 2015년 홈플러스를 인수하며 4조3000억 원 규모의 차입금을 발생시켰다는 주장이 나오고 있다. 그러나 홈플러스 측은 이는 사실이 아니라고 반박했다.

홈플러스에 따르면, 당시 MBK파트너스의 인수 자금은 3조2000억 원(공동 투자자 자금 및 우선주 포함)이며, 실제 인수금융 차입금 규모는 2조7000억 원이었다.

또한 인수 이전 홈플러스는 2조 원의 부채를 보유하고 있었으며, 이 중 1조3000억 원은 기존 대주주였던 테스코가 고금리로 대출해 준 것이었다. MBK파트너스는 인수 이후 이를 국내 금융기관 차입으로 대체했다.

이에 대해 홈플러스 관계자는 “인수를 위해 새롭게 조달한 차입금 규모가 4조3000억 원이라는 주장은 사실과 다르다”고 강조했다.

특히 홈플러스는 MBK파트너스가 인수 이후 단 한 차례도 배당을 받지 않았다고 밝혔다.

홈플러스 측은 “우선주 투자자들에게 연 100억~300억 원의 배당금이 지급되었으나, 이는 8조 원 규모의 매출을 감안할 때 제한적인 수준”이라며 “후순위 보통주 투자자인 MBK파트너스는 지금까지 홈플러스로부터 배당을 받은 적이 없다”고 설명했다.

홈플러스는 일부 점포 매각과 폐점이 대주주의 투자금 회수를 위한 것이 아니냐는 의혹에 대해서도 반박했다.

회사 측은 “자산유동화는 급변하는 유통 환경 속에서 생존을 담보하고 지속 성장을 위한 불가피한 전략적 선택이었다”며 “경쟁사 대비 폐점 규모도 크지 않으며, 대부분의 경우 재입점을 전제로 한 자산유동화(SLB, Sale & Leaseback) 방식으로 진행했다”고 밝혔다.

실제로 2019년 이후 홈플러스는 총 19개 점포를 매각 또는 폐점했으며, 이 중 9곳은 재입점이 예정돼 있다. 반면 경쟁사인 이마트는 10개 점포를, 롯데마트는 14개 점포를 줄인 것으로 나타났다.

홈플러스는 MBK파트너스 투자 이후 한 차례도 인위적인 인력 구조조정을 실시한 적이 없다고 강조했다. 오히려 2019년에는 1만4200명의 무기계약직을 전원 정규직으로 전환하며 고용 안정화에 기여했다는 설명이다.

최근 3년간 대형마트 3사의 직원 수 변동을 살펴보면, 홈플러스의 감소 폭은 가장 적었다. 이마트는 1855명이 줄었고, 롯데마트는 967명이 감소했으나, 홈플러스의 직원 수 감소는 661명에 그쳤다.

홈플러스 측은 실적 악화의 주요 원인이 유통 규제와 소비 트렌드 변화라고 분석했다.

홈플러스 관계자는 “대형마트 의무휴업제로 연간 1조 원의 매출이 감소했으며, 영업시간 외 배송 금지도 온라인 플랫폼 업체로의 소비자 이동을 가속화했다”고 설명했다.

실제로 2019년 7조 원이었던 쿠팡의 매출은 2024년 40조 원까지 급성장했다. 현재 국내 유통 시장에서 온라인이 차지하는 비율은 54%로, 중국을 제외한 주요 선진국 중 가장 높은 수준이다.

또한 코로나19 팬데믹 기간 동안 오프라인 매장 방문 고객이 급감하며 2021년 5400억 원, 2022년 8200억 원의 매출이 감소했다.

여기에 생활지원금과 재난지원금이 대형마트에서 사용되지 못하도록 제한되면서 지원금 지급 시기마다 매출이 평균 15% 하락했다는 점도 실적 악화의 원인으로 꼽혔다.

홈플러스는 인건비 상승 또한 실적에 부담이 됐다고 덧붙였다. 특히 최저임금이 2018년 18.6%, 2019년 10.9% 급등하면서 노동집약적 산업인 유통업의 부담이 커졌다는 설명이다.

홈플러스 관계자는 “급격한 최저임금 인상과 인력 구조조정을 최소화하려는 노력 속에서 어려운 경영 환경을 극복해 나가고 있다”며 “잘못된 정보가 확산되지 않도록 사실관계를 바로잡을 것”이라고 밝혔다.