더피알=김경탁 기자|생성형 인공지능(AI) 챗봇 시장에서 ChatGPT를 중심으로 한 오픈AI 생태계가 모든 지표에 압도적 1위를 유지하는 가운데, 에이닷과 뤼튼 등 토종 AI들은 특화기능과 산업 제휴를 통해 생존전략을 다각화하고 있다.

모바일인덱스에 따르면 올해 9월 ChatGPT는 국내 모바일 앱 사용자만 1280만명을 기록하며 압도적인 선두를 달리고 있다. 2위는 SK텔레콤의 ‘에이닷’(196만명), 3위는 ‘뤼튼’(114만명)으로, 두 앱의 사용자를 합쳐도 ChatGPT의 1/4 수준에 불과하다.

모바일 앱은 전체 챗봇 시장의 일부 채널에 불과하지만, 사용자 진입의 최전선이자 일상 노출 빈도가 높은 접점이라는 점에서 시장 흐름을 상징적으로 보여주는 지표다. 이 시장에서 ChatGPT 독주는 기술 우위뿐 아니라 글로벌 오픈 생태계가 주도하는 시장 구조를 보여준다.

실제로 ChatGPT는 앱 뿐만 아니라 웹, API, 기업 솔루션 영역에서도 확장 중이며, 이를 통해 다양한 산업군과 업무 흐름에 빠르게 파고드는 중이다.

반면 국내 챗봇 서비스는 여전히 기능별 특화 중심이지만, 최근에는 일부 서비스들이 통합형 구조로의 전환을 시도하며 진화의 초입에 접어들고 있다.

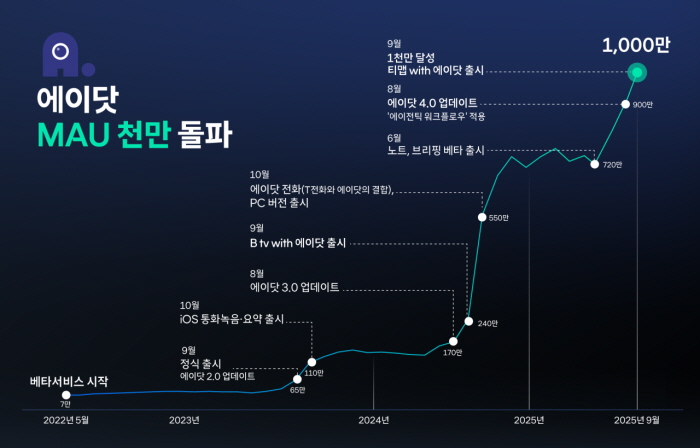

대표적으로 에이닷은 통신·미디어 기반의 대화형 에이전트 전략을 구사하며 나름의 영역을 구축해나가고 있다.

21일 SK텔레콤에 따르면 에이닷의 전체 월간활성이용자 수(MAU)는 지난 9월 1000만명을 넘어섰다고 한다. 이는 모바일앱 외에 웹서비스와 전화, B tv, 티맵 등에서 에이닷을 사용한 사용자를 포함한 수치다.

SK텔레콤은 1000만명 돌파에 대해 그동안 추진해온 ‘AI 생태계 확장 전략’의 결실이라며, 고객에게 일상 속에서 끊김 없는 AI경험을 제공하기 위해 단일 앱 중심의 서비스를 넘어 에이닷을 매개로 다양한 서비스와 플랫폼을 연결하는 전략이라고 설명했다.

뤼튼의 경우 콘텐츠 생성에 특화된 서비스로 출발했지만, 최근에는 글로벌 기업 및 국내 대기업과의 협업을 통해 생태계 확장을 모색 중이다. 구글 클라우드와의 제휴를 통해 채팅 서비스 ‘크랙’에 Gemini 2.5 모델을 탑재했고, LG AI연구원과는 교육·생태계 구축을 위한 협업도 진행 중이다. LG유플러스와는 AI 서비스 통합을 위한 전략적 제휴도 체결했다.

이런 흐름은 다른 국내 기업에도 나타나고 있다.

네이버는 하이퍼클로바X를 기반으로 HD현대, 씽크풀 등과 산업별 특화 챗봇을 개발하고 있으며, 카카오는 카카오톡에 ChatGPT를 연동하는 전략을 준비 중이다.

아직은 글로벌 챗봇처럼 ‘모든 기능을 하나로 제공하는 올인원 AI’ 구조까지는 도달하지 못했지만, 생태계 연동과 기능 통합을 중심으로 진화가 진행되고 있는 것이다.

한편 전문가들은 이러한 흐름에 대해 국내 챗봇이 글로벌 AI와 정면으로 경쟁하기보다는, 법률·금융·의료 등 특정 분야에 특화된 전략과 플랫폼 간 연동을 통해 현실적인 경쟁력을 확보해야 한다고 평가한다.

ChatGPT가 한국 법령이나 의료 데이터에는 약한 점, 환각(hallucination) 문제 등이 여전하다는 점에서, 국산 AI가 오히려 강점을 보일 수 있는 틈새가 존재한다는 분석이다.