[편집자주] ‘넛지디자인 캠페인’은 한국디자인진흥원과 공공소통연구소가 공동으로 기획한 칼럼으로 더피알이 양 기관 동의 하에 ‘디자인 DB’를 연계한 시리즈로 보도합니다.

더피알=이종혁 | 몰카 같은 범죄를 예방하는데 필요한 공공 커뮤니케이션의 역할 중 하나가 ‘주의 환기’다.

공중이 특정한 문제에 주목하고 문제해결까지는 아니더라도 예방을 위해 경계심을 갖고 주변을 살피거나 주의하겠다는 의지를 상호 주고받도록 동의를 이끄는 것이 핵심이다.

아무것도 디자인하지 않았다. 주의와 경고의 빨간 원

공공 커뮤니케이션 원칙 19. [공유할 메시지와 상징의 직관적 단순화 유도]

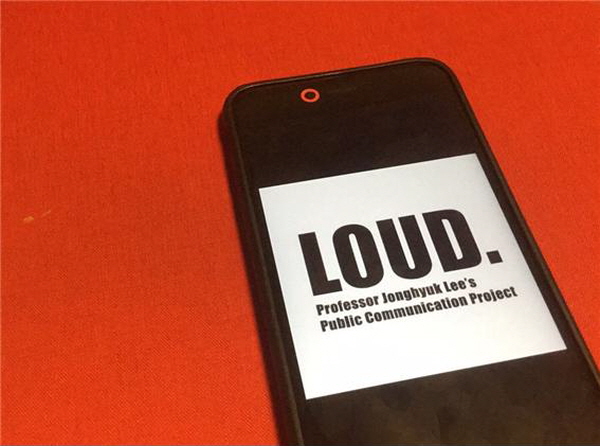

지난 2017년 주의 환기를 위해 고안한 스마트폰 카메라 렌즈 둘레를 감싸는 빨간색 원 스티커는 경기남부경찰청에 의해 공식적인 공공 캠페인으로 완성되었다. 애초 기획 의도와 같이 ‘빨간원 프로젝트’는 시민들에게 몰래카메라 범죄의 심각성을 환기시켰다.

길에서 쉽게 접하는 제한 속도 교통 표지판의 빨간 색 원은 경고와 주의를 의미하는 픽토그램의 기본 프레임 중 하나다.

그런데 오히려 이 안에 아무것도 넣지 않고 그냥 카메라 주위에 부착하면 “카메라를 주의하라”는 경고 메시지가 만들어진다.

이것이 빨간원 프로젝트의 공공 커뮤니케이션 성공요소 중 하나였다. 누구나 자신의 스마트폰에 스티커 하나를 부착하고 인증하는 것만으로도 상호 독창적인 메시지 전달이 가능했기 때문이다.

가장 단순한 빨간원, 다시 말해 픽토그램의 빨간 외곽선 이미지만을 전달했지만 그 안에 수많은 사람들의 카메라가 위치하면서 몰카에 대한 주의를 환기시킬 수 있었다.

아무것도 아닌 듯하지만 빈 공간을 감싼 빨간원은 심각한 사회문제 해결을 위한 나름의 의지를 표명하는데 적합한 캠페인 소재였던 셈이다.

2017년에 시작된 이 공공 캠페인은 이후에도 경기도 지역의 대학생, 도민 등 지역사회가 중심이 되어 꾸준히 추진되었다.

심지어 대학 주변에 빨간원 거리가 생기기도 했고 지역 상인들이 참여해 가게를 찾는 손님들에게 몰카 예방을 위한 캠페인 참여를 독려하는 새로운 문화가 만들어지기도 했다.

잠깐 위를 바라보세요. 지하철 거북목 예방

공공 커뮤니케이션 원칙 20. [직관적 신호로 행동 개선 유도]

지하철 전동차 안을 떠올려 보자. 만약 10명의 승객이 있다고 가정해 보면 그들의 공통점을 찾기는 어렵지 않을 것 같다. 바로 모두가 스마트폰을 보고 있을 가능성이 크기 때문이다. 대부분 고개를 푹 숙이고 영상을 시청하거나, 게임, 채팅 또는 정보검색에 집중하고 있을 것 같다.

어느 순간부터 너무 익숙한 이 모습과 무관해 보이는 듯하지만 ‘거북목’이라는 용어 자체가 전혀 낯설지 않다. 그 원인은 알겠는데 이런 문제를 해결하려는 공공 커뮤니케이션의 노력이나 시도는 찾아보기 힘들다.

그리 대단한 노력도 필요 없다. 늘 하던 행동을 잠시 멈추고 특정한 공간 안에서 조금 다른 개선된 활동과 경험을 유도하면 그만이다. 이를 통해 잠시 경직된 것으로부터 탈피해 이완되면 그 안에서 공공의 가치를 찾을 수 있다.

장난스럽지만 지하철 전동차 내에 거북이 캐릭터와 함께 [시민의 건강을 위한 화살표]를 부착해 본 실험은 [직관적 행동 유도]를 위한 것이었다.

![서울 지하철 전동차 내에 시민의 반응을 실험해 보기 위해 부착했던 [시민의 건강을 위한 화살표]와 거북이 캐릭터 ©공공소통연구소](https://cdn.the-pr.co.kr/news/photo/202411/52491_84206_5837.jpg)

지하철을 타고 가는 몇 분의 시간 동안 잠시 경직된 목 관절을 위해 스트레칭을 하고 지친 눈을 잠시 감아 보자는 수용자 행동 디자인은 공공 커뮤니케이션뿐 아니라 공공 디자인의 새로운 과제다.

이는 특정한 공간 내에서의 메시지 효과를 극대화하여 새로운 것을 선택하도록 유도하는 행동 유도에 관한 것이다.

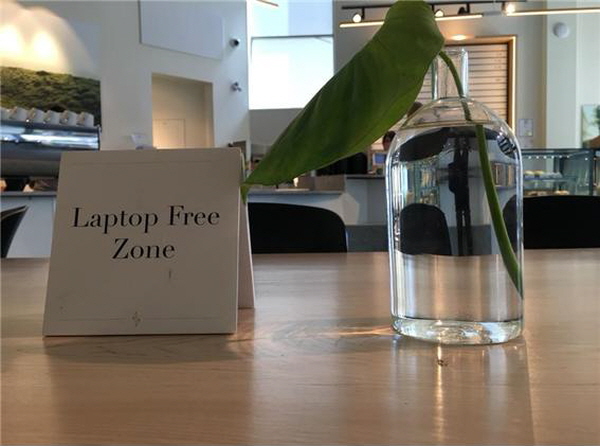

테이블 위 작은 입간판 “Laptop free’

공공 커뮤니케이션 원칙 21. [공동체 내 커뮤니케이션의 균형감 유지]

캐나다 토론토의 '핫블랙 커피'라는 카페가 2017년 시도했던 'No WiFi' 구역 만들기는 당시 매우 화제가 되었다. 이 카페는 고객들 간 많은 대화를 장려하기 위해 WiFi를 제공하지 않는다고 했다. 오히려 불평보다 이런 취지에 공감하는 손님들의 발길이 이어졌다.

대화의 공간인 카페에서 목격되는 또 다른 모습은 오랜 시간 앉아 업무를 보는 것이다. 이 또한 새로운 카페 문화로 자리 잡았다.

하지만 누군가 테이블에 앉아 업무를 보기 시작하면서 오히려 대화를 나누려고 카페를 찾은 손님들의 대화는 또 다른 이들에게는 업무 방해 요소가 되어버렸다. 카페 업주에게도 여러 고민거리를 안겨주었다.

카페의 본질이 대화하는 곳인데 어느 순간 일하는 곳이 되었다. 그래서 몇 개의 테이블 중 하나 정도는 오롯이 대화를 위한 테이블로 만들자는 시도도 있다. 강제하기 쉽지 않기에 매우 조심스럽게 넓은 테이블 위 편한 대화가 가능토록 작은 A형 입간판 하나가 놓여졌다.

카페 입구에 세워놓는 중대형 입간판이 아니라 손바닥 사이즈의 작은 입간판에는 “Laptop Free Zone(휴대용 컴퓨터 사용 금지)”이라고 쓰여있다. 테이블 위 꼬마 입간판은 마치 “대화할 분들은 이리 오세요”라고 말을 거는 듯하다.

물론 카페는 편하게 인터넷을 사용하고 업무를 처리하는 최적의 공간임이 분명하다. 동시에 누군가에게는 대화가 필요한 공간인 것도 사실이다. 상호 방해하지도 방해받지도 않으면서 공간을 공유하는 현명한 방법 중 하나가 [공간 공유와 나눔의 지혜로운 커뮤니케이션] 아닐까.

카페에서 가장 넓은 공유 테이블을 ‘휴대용 컴퓨터 없는 테이블’로 정해 대화하는 사람들을 위한 작은 배려를 전하는 것도 필요한 때가 된 듯하다. 한 사회가 무언가를 필요로 할 때, 그것을 실천하는 가장 빠르고 효율적인 방법이 당장 할 수 있는 커뮤니케이션을 실천하는 것이다.

상식적인 메시지 선택과 합리적인 채널을 연계하는 방안은 우리가 직면한 수많은 문제해결을 가능하게 해준다. 카페 테이블 위 꼬마 입간판이 그 가능성의 상징이다.